漢方漫歩【1993】– category –

-

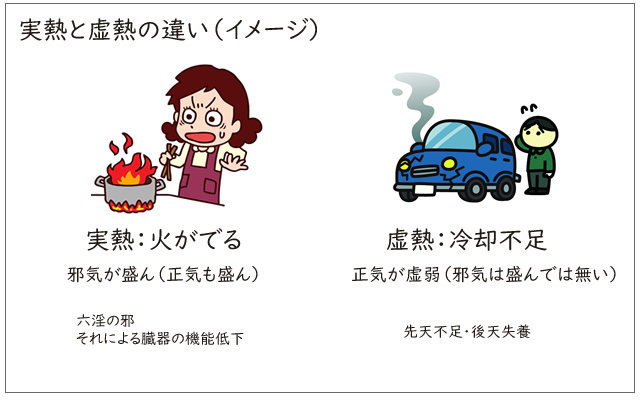

「実熱」と「虚熱」の違い

漢方実習をしたときに実熱・虚熱の違いについて説明をするのですが、イメージを伝えるのって難しい。西洋医学なら、ウイルス・菌→体内→炎症反応(炎症物質)→発熱!!とわかりやすい流れですが、漢方では体の「熱」をいくつかの種類に分けて考えていきます... -

舌の色「寒熱」の傾向を判断

舌の色「寒熱」の傾向を判断中国漢方には、病は舌に現れるという考え方がある。これを基本に、舌の状態をさまざまな角度から見ることによって、病因や病気の程度をつかもうというのが舌診だ。舌を観察すれば健康状態は一目瞭然である。 前回は、舌の... -

湿熱タイプ酒類は控えめに

湿熱タイプ酒類は控えめに舌を見ると、舌苔がべっとりと厚いうえに黄色っぽい人がいる。これは、体内にたまった病的な水分(湿)に熱が加わった、いわゆる「湿熱」によって引き起こされる身体の不調である。症状も、身体が重だるい、胃がもたれる、食欲不... -

湿の病気代謝システム治す

湿の病気代謝システム治す湿(注:水分代謝の異常)の病気に対して、中国漢方にはいろいろな治療法がある。それは、水分の代謝はおもに肺・脾・腎の共同作用とする、漢方独特の考え方からくるものだ。(漢方漫歩より)口から胃に入った水分は、脾(消化器... -

「気」の不足働き過ぎで消耗

「気」の不足働き過ぎで消耗 前回、日本人には冷え症の人が多いという感想を述べた。それと関連して、体質的にもう一つ目につくのが、“気虚(気の不足)”タイプの人が多いということである。(漢方漫歩より) 中国漢方では、体内を流れ、生命活動全般を... -

湿気が影響、体の不調の原因に

湿気が影響、体の不調の原因に梅雨入り間近である。私の育った北京は、夏の暑さと冬の寒さが極端であり、日本の暑さ寒さはあまりこたえない。(漢方漫歩より)ただし、梅雨の時期だけは苦手だ。湿気がすごい。湿度が高く発汗作用がうまくいかなくなると、体... -

冷え性体質「衣食住」に問題

冷え性体質「衣食住」に問題 日本人は、体質的に冷え性の人が多い。(漢方漫歩より) 現代っ子の低体温状態(36度以下)がよく話題になるが、「冷え」の状態は大人にも当てはまる。日本で漢方相談の現場に立ち会う機会も多いが、「冷え」は年齢・性別を... -

寒気には葛根湯 熱に天津感冒片

寒気には葛根湯 熱に天津感冒片日本の漢方で、カゼといえば葛根湯がよく知られている。しかし、現代の中国ではあまり使われていない。(漢方漫歩より) 葛根湯は、今から約2000年前に著された医書『傷寒論が最もポピュラーな存在で、日本... -

東洋医学学んで薬の誤用少なく

東洋医学学んで薬の誤用少なく漢方エキス製剤の保険適用(1976年)以来、日本でも漢方薬を使用する医師が増えている。中医師の一人として好ましい話ではあるが、使い方には大いに疑問がある。(漢方漫歩より) 今の中国では考えられないことだ... -

「弁証論治」で機敏に対応

「弁証論治」で機敏に対応日本でも東洋医学への関心が高まり、中国漢方の医療現場がテレビでも紹介されるようになってきた。ひと抱えもありそうな煎じ薬の大きな紙包みを見て、中国ではいったい何日分の薬を出すのかと、私も良く聞かれる。(漢方漫歩より... -

土地の差?薬に敏感な日本人

土地の差?薬に敏感な日本人 日本にやってきて4年になる。中国から日本にきた中医師(中国での漢方専門の医師)がまず最初に驚くのが、日本の病院や漢方薬局で出される(漢方薬の)薬の量の少ないことである。(漢方漫歩より転載) 中国の煎じ薬の量は... -

「五月病」の原因「陰陽」「気」の乱れ

「五月病」の原因「陰陽」「気」の乱れ 「五月病」の原因「陰陽」「気」の乱れ日本に来て4年、燃えつき症候群、空き巣症候群、スーパーウーマン症候群など、中国では聞いたこのとのない不思議な病名に出くわす。(漢方漫歩より) 五月病や六月病にも戸... -

舌の苔厚い人は水分に注意を

舌の苔厚い人は水分に注意を 中国漢方では、舌は体の健康状態を映しだす鏡と考えている。舌を観察すると、その人の体の具合、とりわけ内蔵の状態がよくわかる。(漢方漫歩より) たとえば、体の水分代謝の状態は、舌の表面につく苔(舌苔という)に現れる... -

花粉症根治は「正気」高めて

花粉症根治は「正気」高めて 花粉症の季節だ。なぜこの時期、日本で花粉症が猛威をふるうのか。杉の木が多いという外的要因もあるが、中医学の立場から見ると、日本人の体はいかにも正気(防衛力)が弱いという気がするのだ。(漢方漫歩より) ...

1