福田優基– Author –

ゆうき先生(薬剤師・国際中医師)|大阪・福田漢方薬局

大阪で46年以上続く漢方専門薬局「福田漢方薬局」二代目。薬剤師・国際中医師として25年以上にわたり、体質改善・自律神経の乱れ・更年期・不眠・冷え性などの漢方相談を行っています。

全国の専門家が所属する「日本中医薬研究会」では本部理事を8年以上務め、中医学の普及と後進育成に携わってきました。

このサイトでは、「専門的な漢方を、もっと身近に」をテーマに、日常生活に役立つ漢方情報をわかりやすく発信しています。

-

湿気が影響、体の不調の原因に

湿気が影響、体の不調の原因に梅雨入り間近である。私の育った北京は、夏の暑さと冬の寒さが極端であり、日本の暑さ寒さはあまりこたえない。(漢方漫歩より)ただし、梅雨の時期だけは苦手だ。湿気がすごい。湿度が高く発汗作用がうまくいかなくなると、体... -

デリケートゾーンの痒み、オリモノにはこの漢方

オリモノが臭くありませんか? おりものには個人・周期(低温期・高温期)によって差があるのがあたりまえですが、色が異様、悪臭があった場合には注意が必要です。 例えば 黄色や緑色に細かい泡が混じっている、生臭いにおいがする 外陰部が痒くなる、排... -

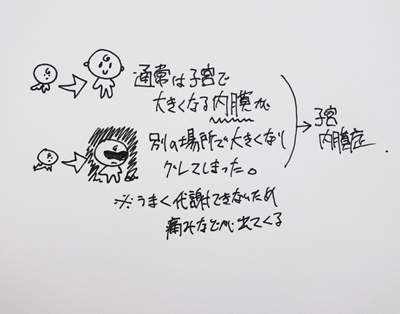

子宮内膜症と漢方での改善法について

子宮内膜症は怖くない!? 子宮内膜症は、子宮内部にある「子宮内膜」が子宮以外の場所で増殖する症状です。元は子宮内膜ですから、ホルモンに影響されて出血を起こそうとします。ただ、うまくいかないために、炎症や痛みなどを起こしてしまいます。「えっ... -

子宮内膜症と西洋医学の治療について

子宮内膜症は不妊の原因にも子宮内膜症にはストレスや生活習慣、遺伝など複数の原因があるといわれています。子宮内膜症は不妊とも関係があるといわれ、現在注目されている女性の病のひとつです。 子宮内膜症とは、本来子宮にできるべき内膜と... -

冷え性体質「衣食住」に問題

冷え性体質「衣食住」に問題 日本人は、体質的に冷え性の人が多い。(漢方漫歩より) 現代っ子の低体温状態(36度以下)がよく話題になるが、「冷え」の状態は大人にも当てはまる。日本で漢方相談の現場に立ち会う機会も多いが、「冷え」は年齢・性別を... -

防風通聖散と九味半夏湯(扁鵲)の比較

防風通聖散と九味半夏湯(扁鵲)の比較防風通聖散と九味半夏湯加減の比較です。防風通聖散は表熱裏熱を発散させる処方に対して、九味半夏湯加減は水滞を改善させる生薬が中心になっています。このことからも、むくみがちな、中年以降の肥満症状に対しては... -

扁鵲(へんせき)

水太りからすっきりへ大変身の処方「扁鵲」 扁鵲は江戸時代の飲病論に記載された九味半夏湯を、建林氏が加減した処方です。 九味半夏湯は、古方での留飲(水分代謝が悪いことによるむくみなど)と、その延長にある中風(脳卒中などによる運動や言語... -

お腹のたまった脂肪を落とす!防風通聖散

漢方薬で脂肪は減るか?ナイシトール852004年はBOSEなどの包んで捨てるダイエット、2005年2006年は代替系ダイエット(マイクロダイエットやリエーター)が人気でした。2007年?はメタボリックシンドロームなどの浸透により、自然なダイエ... -

寒気には葛根湯 熱に天津感冒片

寒気には葛根湯 熱に天津感冒片日本の漢方で、カゼといえば葛根湯がよく知られている。しかし、現代の中国ではあまり使われていない。(漢方漫歩より) 葛根湯は、今から約2000年前に著された医書『傷寒論が最もポピュラーな存在で、日本... -

東洋医学学んで薬の誤用少なく

東洋医学学んで薬の誤用少なく漢方エキス製剤の保険適用(1976年)以来、日本でも漢方薬を使用する医師が増えている。中医師の一人として好ましい話ではあるが、使い方には大いに疑問がある。(漢方漫歩より) 今の中国では考えられないことだ... -

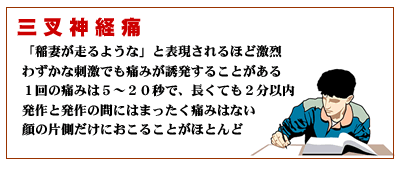

三叉神経痛で使われる漢方

火箸でえぐられるような痛み「三叉神経痛」 三叉神経痛は、俗に顔面神経痛といわれる症状の一つで激痛を伴う顔の痛みです。(注:顔面神経痛は俗称で、三叉神経痛、顔面痙攣、麻痺の総称をいう場合が多い) 近接する血管が神経に触れたことによる突発性の... -

「弁証論治」で機敏に対応

「弁証論治」で機敏に対応日本でも東洋医学への関心が高まり、中国漢方の医療現場がテレビでも紹介されるようになってきた。ひと抱えもありそうな煎じ薬の大きな紙包みを見て、中国ではいったい何日分の薬を出すのかと、私も良く聞かれる。(漢方漫歩より... -

「風邪について」のよくある質問にお答えします

「風邪について」よくある質問 <参考資料:引用・参考資料については最下部に記載> 風邪ってなに? 風邪の定義は「くしゃみ・鼻水・セキ」があって「発熱・全身のだるさ」がある症状です。ほとんどの場合はウイルス感染です。有名な「インフルエンザ... -

頑張りから来るストレス、疲労を漢方で改善

頑張りからくるストレス ストレスは色々なところに潜んでいます。それが、家庭だったり、職場だったり。ストレスに対する漢方相談で、一番多いのは、自分の頑張りを認めてくれないこと。『分かってくれない』という悩みです。 どれだけ頑張っているのか・... -

気血水で考える、冷え性のタイプ別改善方法

冷え性は、不定愁訴といわれ、更年期特有と思われがちです。が、実際には、10代から悩む方も多く、「20年来の冷え性」など長期にわたって続きます。さらに、全年代で、約7割の女性が冷え性に悩まされているという統計*もあります。(* エスエス製薬編:冷...