漢方で捉える関節の「痛み・痺れ」とは何か:痺証(ひしょう)

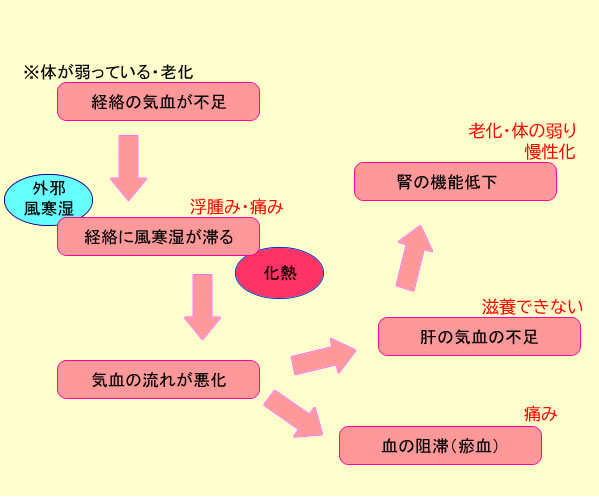

西洋医学では、「痛み」や「しびれ」の症状を、坐骨神経痛・関節痛・関節リウマチ・腰痛などのように、症状の部位や原因によって分類します。一方、漢方では「痛み・痺れ」は、何かが体内の流れを塞いで動かなくなる状態、すなわち「気血(きけつ)」の流れが滞ることで生じる不調と考え、「痺証(ひしょう)」または「痹証」と呼びます。

痺証とは、「気血の巡りが滞り、関節や筋肉に痛みやしびれが生じる証(しょう)」であり、主に「風(ふう)」「寒(かん)」「湿(しつ)」といった外邪(がいじゃ)が体に侵入し、経絡(けいらく/体内の気・血の通り道)を塞ぐことで発症するとされます。

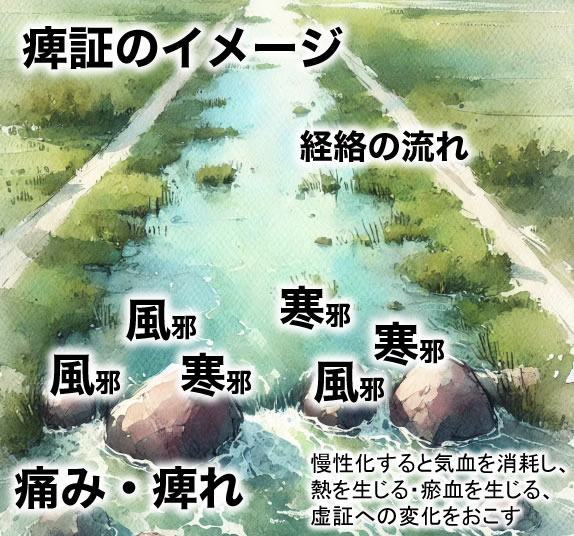

痺証のイメージ

例えるなら、川の流れをせき止めるような状態です。川がスムーズに流れていれば水は清く動きますが、障害物や堆積物があると流れが滞り、水が淀んでしまいます。身体でも同様に、気血の流れが滞ることで「しびれ」や「痛み」が現れます。

熱症状があるかどうかは重要で、患部が発熱していたり、灼熱感と痛みが強かったり、こういった場合は「熱痺」といって、一時的に別の処方を使います。慢性的で虚証が強くなってきたときは補う処方を併用、もしくはその傾向のある処方を使っていきます。

主な分類と特徴

痺証は大きく以下の三つに分類され、それぞれ特徴的な症状があります。ただし、実際には複数のタイプが重なって症状を引き起こすことが多いため、総合的に観察することが大切です。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 行痺(風痺) | 痛みが移動しやすく、一定の場所にとどまらない。外的な「風」の要素が強い。気候・気圧の変動でも悪化しやすい。 |

| 痛痺(寒痺) | 痛みが鋭くて激しく、冷えによって症状が悪化する。夜間や外気温の低い時にひどくなることが多い。 |

| 着痺(湿痺) | 重だるさ、腫れ、湿気に伴う不快感が多い。湿度・気候が関与する症状が強く、梅雨や湿度の高い環境で悪化する。 |

また、これらに加えて、症状が長引いたり体力が落ちていたりする場合には、「熱痺(ねっぴ)」「血瘀(けつお)」などの二次的な証(病の変化)が絡んでくることがあります。例えば、

- 熱痺:湿や寒の外邪が混ざって停滞し、熱を帯びた状態。赤みや熱感を伴う。

- 血瘀:血行が滞り「瘀血」ができることで痛み・しびれが慢性化する。

黄帝 問うて曰く、痺は如何にして生ずるか?と、岐伯 応えて曰く、風寒湿の三気(外邪)雑(まじ)はり、至り合して痺となるなりと。黄帝内経・素問・痺論より(簡易な文に変換)

主な分類と使う処方

どの処方を使うかは、「熱の有無」「どの外邪(風・寒・湿)が主因か」、さらに「血瘀(血の滞り)」「体質(臓腑の虚弱さなど)」を総合して判断します。以下は、代表的な処方とその適応例です。

わたしも腰痛を起こすことがありますが、冷えると痛いし、気圧の変動でしんどいし、古傷痛むし、、、しんどいときは、全部当てはまる気がします。複数が絡み合っているので、方向性が重要です。それさあ合えば、どれを飲んでもそこそこ治ります(^-^;;; メインの症状(方向性)を考えて、補う処方を組み合わせること多いです。

| 傾向 | 治法・コメント | 処方例 | 日本での処方例 |

|---|---|---|---|

| 風痺 | 痛みがあり触るのを嫌がる。いろいろな場所に起こり一定しない。 袪風通絡・散寒除湿 ※散寒・燥湿しやや補血をする | 蠲痹湯(けんぴとう)*1:『丹渓心法』に収載された処方。風寒湿による痺証に用いられる。[構成生薬]羌活・独活・当帰・芍薬・甘草・黄耆・人参が中心。祛風湿+補気血。 防風湯(ぼうふうとう)*1 | 桂枝加朮附湯 [虚証] 独歩顆粒 |

| 寒痺 | 痛みがあり触るのを嫌がる。場所は一定、疼痛は強く冷痛を起こす。温めると楽になる。 散寒通絡・袪風除湿 | 烏頭湯(うずとう)*1:冷えの顕著な症状に使う[構成生薬]麻黄・芍薬・甘草・烏頭・蜂蜜。烏頭とはトリカブトの塊根の親の部分。 | 桂枝加朮附湯 独活葛根湯 五積散加葛根 +附子末 [局所に熱あり] 桂芍知母湯 |

| 湿痺 | 酸重痛(だる重い痛み)、痛む場所は一定、体もおもだるかったりする、湿度が多かったり天候の悪い時期に悪化する。 清熱通絡・袪風除湿 | 薏苡仁湯:体にたまった余分な「水」を排出し、腫れ・痛みを鎮める。熱感があるときは下の風湿熱痺になる。湿痺には補脾の生薬を加えるとよい。 | 薏苡仁湯 五積散 [血虚血瘀あれば]疎経活血湯 |

| 風湿熱痺 | 灼熱痛、患部の発赤、煩燥、患部は冷やすと楽になる、口渇 清熱利湿 | 白虎加桂枝湯:清熱除煩・養胃生津・疎風通絡 二妙散*1 激烈に痛む、夜間に悪化するようならば化熱して津液を損傷している、補陰を加える。 | 白虎加桂枝湯 越婢加朮湯 桂芍知母湯 |

| 瘀血痺 | 慢性的、固定痛、刺すような痛み、患部は浅黒い・赤紫色、甚だしいのは変形など。夜間にひどくなる、温めてもあまり変化なし。 活血化瘀・舒筋通絡 | 気血の運行が滞り、経絡を阻害している。他の症状が慢性化して瘀血が起こる。身痛逐瘀湯*1 | 通導散 血府逐瘀丸 冠元顆粒 |

| 痰湿阻絡痺 | 酸重痛(だる重い痛み)が強い・固定痛・変形・痺れて動かしにくい・四肢のむくみ・悪心嘔吐・起きるときに辛い 行気化痰 | 痰濁と湿邪が結びついて経絡の流れを滞らせる。「水分代謝異常」が強い、比較的急性期、体の重だるさ、しびれ 痰湿+瘀血に(慢性症状)→活絡丹 *1 | 二朮湯 清湿化痰湯 [慢性に] 疎経活血湯 |

| 気血両虚痺 | 酸痛(だるい痛み)、体も重だるい、休んでいると楽になる 益気養血 | 体内の気血が弱まったために、邪気が入りやすくなった。邪気の侵入を防ぐのはもちろんだが、気血を養わないと再発する。 | 帰脾湯 黄耆桂枝加五物湯 帰耆建中湯 |

| 肝腎虧虚痺 | 酸痛(だるい痛み)、筋骨が弛緩しあるいは拘縮する 補益肝腎・袪風散寒除湿 | 肝腎が滋養されず機能が低下し、それに伴って骨・関節の機能が低下した。 | 独歩顆粒 大防風湯 |

中医内科学【たにぐち書店】・中医学の基礎・山本巌の臨床漢方・山本巌の漢方療法・病名漢方治療の実際 *表はかなりシンプルに記載しています、詳しくは専門書をご参照ください

痺証と日常生活・セルフケア

漢方処方を飲むだけでなく、生活の中で心がけたいこともあります。ケアをすることで処方の効果を高めたり、症状の改善を促進したりします。

体を冷やさないこと

寒さや冷たい風(クーラーの直風にも注意)によって症状が悪化することが多いため、身体を温める衣服・長ソデや靴下、カイロなどで保温することが大切です。

湿気対策

室内の湿度をコントロールする。梅雨や湿気の続く日は除湿器を使ったり、こもりがちな空気を入れ替える。濡れた衣類は早めに乾かすなど。

適度な運動

気血の巡りを良くするために、無理のない範囲でストレッチやウォーキングを行う。

食事・栄養の見直し

温かい食事を中心にし、冷たい飲食物を避ける。状況に応じて、体を温める食材(しょうが、にんにく、香辛料等)・不要な水を捌く食材(胡瓜など)を取り入れる。

ストレス・睡眠の管理

ストレスや疲労も気血の滞りを生むので、休養を十分に取る。寝つきが悪い、眠りが浅い等の問題があるときは、改善を試みる。