体内の水分バランスを整える「利水滲湿剤」は、漢方の中でも日常的に使われる処方のひとつです。その中でも「猪苓湯(ちょれいとう)」と「五苓散(ごれいさん)」は、どちらも水の滞りに対して用いられる代表的な方剤として知られています。

一見似ているように見えますが、実際には体質・病態・症状の出方によって使い分ける必要があります。本記事では、両者の共通点と違いを整理しながら、臨床での使い分けのポイントを解説します。

猪苓湯と五苓散の基本|どちらも“水の滞り”に使う漢方

猪苓湯と五苓散の効能効果

まずは、猪苓湯と五苓散の効能効果を見てみましょう。

| 処方名 | 効能効果 |

|---|---|

| 猪苓湯 | 体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症:排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ(クラシエ) 尿量減少、小便難、口渇を訴えるものの次の諸症:尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、排尿痛、血尿、腰以下の浮腫、残尿感、下痢(ツムラ医療用) |

| 五苓散 | 体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症:水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔(クラシエ) 口渇、尿量減少するものの次の諸症:浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病(ツムラ医療用) |

・・・似たような効能効果の処方を選んで書いているのですが、今回は違いがすぐに分かりそうです。

猪苓湯は「下腹部のトラブル」の処方。体感としては初期の違和感があるときに効きます。初期の違和感(抗生剤の連用はしたくない)・病院で無菌性の膀胱炎と言われる場合は猪苓湯をお勧めします。繰り返す膀胱炎(冷えると起こる)には違和感のある時は猪苓湯でいいのですが、何もないときに体を温める処方(例えば参茸補血丸など)で予防することが重要です。

五苓散は、水の滞りですね、こちらは応用力が高いので使う機会が多いです。「浮腫み」だけでなく、熱中症(暑気あたり)の初期や、気象病、口が渇くので水をガボガボ飲むけれども口からガボッと吐いてしまうような場合にも使います。

どちらも「水の滞り」を整える

まず共通のところから。どちらの方剤も、体内に余分な水分が滞って起こる「水滞」や「水毒」に対して用いられます。

人の体は、飲食物から取り入れた水分を脾胃で吸収し、五臓の働きによって全身へ巡らせ不要な水分を排出しています。このバランスが崩れると、「むくみ」「尿が出にくい」「めまい」「頭重感」「口渇」などの症状が現れます。

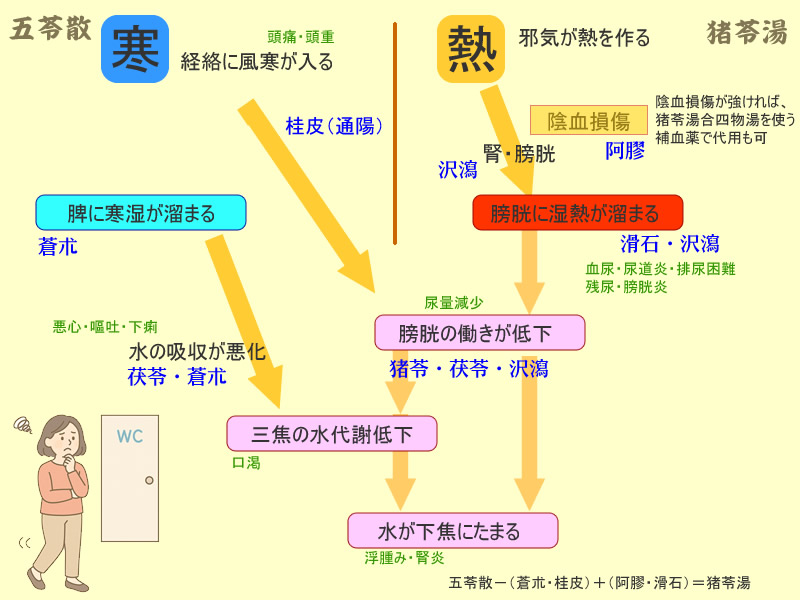

違うところは、猪苓湯は邪気の熱(≒炎症)がある場合に適しています。五苓散は「寒」から始まると言われていますが「熱傾向はない」というイメージです。

五苓散 (寒から起こった)水の停滞を改善する処方

猪苓湯 水滞もあるけれども炎症・熱も鎮める処方

作用の特徴と構成生薬の違い

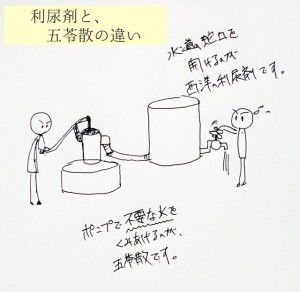

作用の特徴について図にしてみました。利尿の後半の部分は共通していますが、前半の部分は違います。

生薬については下の表にまとめています。ちょっとした違いなのですが、この構成の違いが五苓散と猪苓湯の性格を大きく分けています。

五苓散は「桂皮」と「白朮(蒼朮)」を含むため、温性で水の巡りを促進(偏在を改善)します。水滞が原因の頭痛やめまい、むくみなどにも向きます。五苓散はこの「偏在」がポイントだったりするのでこちらで詳しく解説します↓

一方、猪苓湯は「滑石」「阿膠」を含み、「清熱・滋陰」が強いのが特徴です。尿道や膀胱に炎症がある場合に尿をスムーズにし、粘膜を保護して痛みや刺激を和らげます。

| 生薬 | 性味・帰経 | 五苓散 | 猪苓湯 | |

|---|---|---|---|---|

| 沢瀉 | 利水滲湿・泄熱、除痰飲 | 甘淡・寒 腎・膀胱 | ○ | ○ |

| 猪苓 | 利水滲湿 | 甘淡・平 腎・膀胱 | ○ | ○ |

| 茯苓 | 利水滲湿、健脾補中、寧心安神 | 甘・平 心・脾・胃・肺・腎 | ○ | ○ |

| 白朮(蒼朮) | 健脾益気、燥湿利水、固表止汗、安胎 | 甘苦・温 脾・胃 | ○ | ― |

| 桂皮 | 発汗解表、温通経脈、通陽化気、平衡降逆 | 辛甘・温 肝・腎・心・脾・胃 | ○ | ― |

| 滑石 | 利水通淋・止瀉、清熱解暑 | 甘・寒 胃・膀胱・肺 | ― | ○ |

| 阿膠 | 補血、滋陰、止血、清肺潤燥 | 甘・平 肺・肝・腎 | ― | ○ |

漢方の書籍で書かれている適応症(応用)

腹証・脈診・舌診についてと適応をまとめています。「漢方薬の選び方・使い方」(土屋書店)などより引用しました、現在では使わない病名もありますがそのまま記載してます。

| 処方名 | 腹証・脈・舌診 | 適応 |

|---|---|---|

| 猪苓湯 | 腹:下腹部の膨満感・下腹緊満 脈:浮いて緊張 舌:湿潤無苔・唇乾 | 尿道炎・腎臓炎・腎石・淋炎・排尿痛・血尿・腰以下の浮腫み・残尿感・下痢・腎炎・ネフローゼ・膀胱カタル・腎臓膀胱結石による排尿困難・尿路結石・突発性腎出血・腎盂炎・腎臓結石・不眠症・ひきつけ |

| 五苓散 | 腹:胃部に振水音(胃内停水)・へその下で動悸を触れる(臍下悸)・腹壁は力なく軟弱 脈:浮いて表在性 舌:薄く白い舌苔 | 口渇、尿利減少するものの次の症状。浮腫・ネフローゼ・二日酔い・急性胃腸カタル・下痢・悪心・嘔吐・めまい・胃内停水・頭痛・尿毒症・暑気あたり・糖尿病・小児乳児の下痢・宿酔い・黄疸・腎炎・膀胱カタル・日射病・胃下垂・乗り物酔い・腎盂炎・片頭痛・三叉神経痛・陰嚢水腫・メニエール症候群・癲癇・涙嚢炎・結膜炎・羞明(光をまぶしく感じる症状) |

まとめ:どちらを選ぶ?

- 排尿痛・残尿感・尿の濁り・炎症がある(初期) → 猪苓湯

- むくみ・頭重・吐き気・二日酔い・気象病(天候による不調) → 五苓散

※同じ患者さんでも時期や症状によって適する方剤が変わることがあります。

注意点

高齢者・腎機能の低下した方では注意が必要です。また、長期に使う場合は他の処方と併用すること、慢性病の場合は脾胃の改善を考えます。専門家に相談しましょう。