参茸補血丸とは?

参茸補血丸は人参と鹿茸を中心に、血を補い体を温める生薬を組み合わせた丸薬です。例えるなら「飲むカイロ(体を内側から温めるイメージ)」。特に女性の虚弱体質や月経不順などの血色不良、冷え症などに広く用いられています。薬局薬店で販売される第二類医薬品(一般用医薬品)にカテゴライズされて、医療用処方では取り扱いがありません。

参茸補血丸の効能効果

参茸補血丸の効能効果をまず見てみましょう。

参茸補血丸の効能効果: 次の場合の滋養強壮:虚弱体質、肉体疲労、病後の体力低下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

「元気のない人に使うんだな」とは感じますが、具体的にどんな人に使う??と考えると、すごく曖昧でぼんやりとした効能効果です。

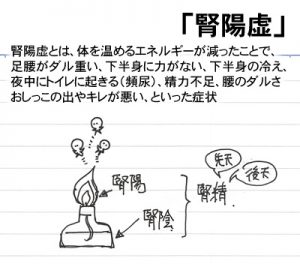

「手足が冷たいな」の「冷え」だけを目的に選ぶ薬ではなく「体力低下(老化・倦怠感)」や「底冷え」を伴う場合に適しています。漢方では参茸補血丸を「腎陽虚の方にお勧めする」処方と考えています。

参茸補血丸の使い方

参茸補血丸の特徴としては「鹿茸・人参」が使われているということ。鹿茸とは「鹿の幼い角」です。生え始めた鹿の角は、その茸のような柔らかさと驚異的な成長から「鹿茸(ろくじょう)」と名付けられました。人参と組み合わせて使われることが多いです。

| 参茸補血丸に使われている生薬 | |

|---|---|

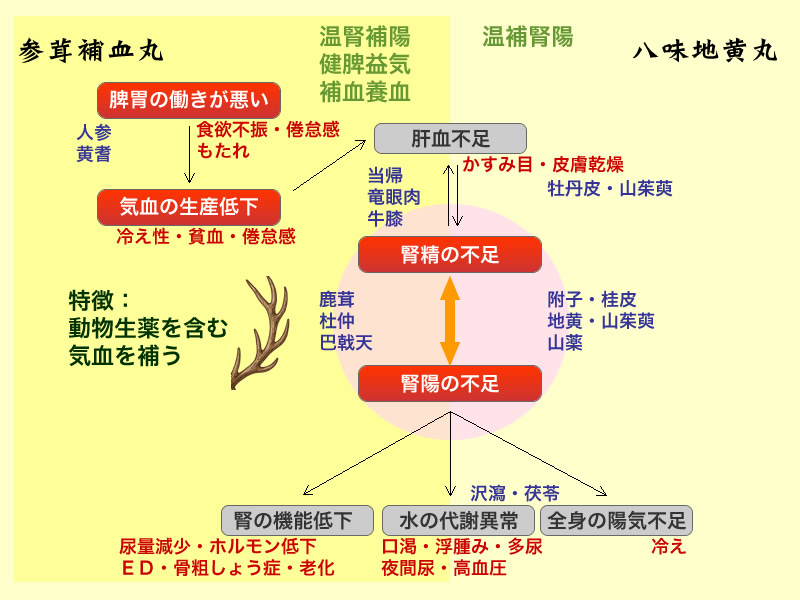

| 鹿茸・杜仲・巴戟天 | 冷えをとる(温補腎陽) |

| 人参・黄耆 | 胃腸の動きを改善(健脾益気) |

| 当帰・竜眼肉・牛膝 | 血を補う(補血養血) |

参茸補血丸に使われている生薬の特徴は、温補腎陽・健脾益気・補血養血と大きく3つに分けられます。

- 温補腎陽:体の奥からじんわり温めて冷えをとり、腰や足を強めて元気を引き出すはたらき

- 健脾益気:胃腸を丈夫にして食べ物をしっかり力に変え、疲れにくい体をつくるはたらき

- 補血養血:血を増やして巡りをよくし、顔色や気分を整え、体全体を元気に保つはたらき

例えば、40代や50代になり年齢とともに腎が虚して冷えが進んできた女性。やる気・だるさなどが続いている。月経不順がひどくなってきた、だるさ・貧血傾向があるが病院の検査ではまだ正常範囲で問題ないと言われている、といった、徐々に老化が進行して「ろうそくの炎が小さく」「艶やハリを感じられなくなった女性」に最適な処方です。ピタッとあえば、本当に元気になります。

八味地黄丸との比較

メジャーな補腎薬の八味地黄丸と比較してみましょう。効能効果をピックアップします。

| 参茸補血丸 | 次の場合の滋養強壮:虚弱体質、肉体疲労、病後の体力低下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症 |

| 八味地黄丸 | 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ |

参茸補血丸と八味地黄丸との大きな違いは、①鹿茸という動物生薬を使っていること。動物生薬は植物生薬より効果がよいです。②気血を補う処方を含んでいること。漢方で「精血同源」という言葉があります。精と血は互いに転化していますので、気血を補うことで、腎精の不足も早く補えると考えています。

鹿茸大補丸との比較

人参と鹿茸が使われている処方って意外と少ないのですが、参茸補血丸と類似処方の鹿茸大補湯エキス錠とを比較してみましょう。だいたい方向性は一緒です。

| 製品名 | 同じ生薬 | 違う生薬 |

|---|---|---|

| 参茸補血丸 (イスクラ) | 鹿茸・人参・杜仲・当帰・黄耆 | 巴戟天・竜眼肉・牛膝 |

| 鹿茸大補湯エキス錠 (クラシエ) | 鹿茸・人参・杜仲・当帰・黄耆 | 肉蓯容・熟地黄・芍薬・白朮・石斛・五味子・半夏・茯苓・大棗・甘草・生姜・附子 |

使い分け

参茸補血丸は峻烈薬(附子)は含まず、「虚のベースアップ」に的を絞った処方です。長期的に服用できる処方なので、慢性の疲労や月経不順なら参茸補血丸を使いたいです。竜眼肉も含まれ、不眠傾向や眠りが浅い場合もいいかも。

鹿茸大補湯エキス錠は、参茸補血丸に附子+補陰+理気化痰+収斂と生薬の薬味を増やした「総合強壮剤」とも言えます。附子を含むためご高齢の強い冷えや気力の落ち込みにサッと効かせる処方です。

参茸補血丸の症例

Kさん(女性:40代後半)

妊娠を希望して30代ごろに婦宝当帰膠・参茸補血丸など体を補う漢方薬を服用していました。しばらくご来店がなかったのですが、秋口になってふらっと再来店いただきました。

主訴:冷え。年齢とともに体全体の冷えを強く感じるようになった、職場のクーラーの風がつらかった。冷え対策グッズを使うけれどもなかなか温まらない。太ももの裏や腰のあたりも特に冷える。月経周期が終わるころにニキビが出たり腰痛が起こったりと、体調の変動が出てきた。やる気が最近出ない。眠りが浅い気がする。手元にあった参茸補血丸を服用すると冷えが改善した気がする。(後略)

舌を見ても淡白であり、参茸補血丸をお勧めしました。良く効いたようで「しんどさもなくなりました」と継続していただいています。

参茸補血丸の歴史

1970年に日本で参茸補血丸は発売されました。当時は杞菊地黄丸(蝋丸:蜂蜜で練った丸剤)と同じく、大きな蜂蜜で練りこんだ玉(丸剤)でした。

当時から「なかなか特殊なお薬だねー」とのお声もあったのですが、2010年後半にイスクラ参茸補血丸(小粒:飲みやすくした小粒タイプ)が新発売。それ以降は小粒が主流になって飲みやすくなっています。2011年前半に中国の天津達仁堂製薬廠で作られていた大蜜丸(蝋丸)は廃盤になり、小粒の製剤だけになりました。

この製品は店頭にてお買い求めください