めまいと上手につきあうために~西洋医学と漢方の視点から

三行で要約

めまいには複数のタイプがあり、なかでも回転性はBPPVやメニエール病が多い。ただし、急性の重篤なめまいは脳梗塞などの可能性があるため病院の受診を推奨。軽症の慢性めまい、西洋医学で原因が明確でない場合には漢方が有効で、「水はけの悪さ」や「気血の滞り」など体質改善を目的とした処方を使う。

「急に天井がぐるぐる回るような感じがした」「ふわふわして足元が頼りない」日常の中で突然おそってくる「めまい」は、とても不安になりますよね。ご相談をしていて「実はめまいもありまして」と「他の症状+めまい」でお悩みというパターンもあります。

めまいにはいくつかの種類があり、それぞれ原因や対応方法が異なります。今回は西洋医学と共に、漢方の考え方もご紹介します。

めまいにはタイプがある

めまいは大きく分けて次のようなタイプがあります。

- 回転性めまい:自分や周囲がぐるぐる回るように感じる→ 耳の奥(内耳)のトラブルが関係することが多い

- 浮動性めまい:ふわふわして地に足がつかない感覚→ 脳や循環の問題、自律神経の乱れなどが関わる場合がある

- 立ちくらみ・失神型:急に視界が暗くなる、意識が遠のく→ 血圧や血流、貧血などが原因となることがある

このなかで、回転性めまいが最も多く、なかでも良性発作性頭位めまい症(BPPV)によるものが、30~40%を占めているといわれます。

他にメニエール病。私が学生の頃なんて「めまい=メニエール病」と言われるぐらい健康番組で放送されていた病名です(^-^;;; この2つが特に多いと言われ、両方とも平衡感覚をつかさどる「内耳」の異常で起こります。

「良性発作性頭位めまい症(BPPV)」とは?

「良性発作性頭位めまい症(BPPV)」は、耳の奥にある「耳石(じせき)」という小さな結晶が本来の位置からずれて三半規管に入り込み、頭を動かすたびに刺激をされ、めまいを感じる病気です。

- 突然起きるけれど、しばらくすると落ち着くことが多い

- 病名の通り「良性」で、命にかかわるものではない

- 難聴や耳鳴りといった聴覚トラブルはない

- 繰り返すことがあり、生活の質に影響する

病院の治療としては「耳石体操」と呼ばれる体操のような動きをして、耳石を元の位置に戻すことで改善を目指します。そんなに難しいものではなく、自分でもできます。NHKの「あしたが変わるトリセツショー」で詳しくまとまっていたので参考にしてください。YOUTUBEでも色々な方が紹介されていますが、だいたいすることは同じです。

メニエル病とは?

メニエール病 は、

- 回転性めまいが繰り返し起こる

- 耳の「キーン」という耳鳴りや、耳のつまった感じ(耳閉感)を伴うことが多い

- 吐き気や頭痛が起こることもある

- 難聴を伴うこともある

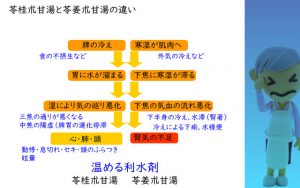

BPPVと違って「耳石」ではなくメニエール病「内耳の水ぶくれ」がポイントです。浮腫と考えてもいいです。この、水ぶくれは何で起こるか・・・、ホルモンバランス、ストレス、生活習慣でおこるものなど様々です。

注意してほしい「めまい」

下記の症状が付随するめまいには注意してください。脳梗塞の前兆の可能性があります。急に起きて1日以内に消えることもあります。小脳での梗塞や出血が起きると、小脳は姿勢などを制御する場所のため、ふらつき・めまいを感じます。念のため下記の症状があれば、病院にて診察を受けてください。

「体の片側のしびれる」 「ろれつがまわらなくなる 」 「物が見えにくくなる(二重に見える) 」 「視野が欠ける 」 「お箸や茶碗を落とす(持っても落としてしまう)」

漢方から見ためまい

ということで、やっと本題です。長かったですね(^-^;;;

水の異常(痰濁・痰湿)によるめまい

「めまい」は人それぞれで、複数の原因が入り混じっている方もおられます。立ち上がれない、動けないといった重症の方は病院を紹介していますが、軽症の方も多いのがめまいです。病院で「・・・様子を見ましょうか」という診断でしたら、漢方で穏やかに体を整えて・・・みましょう。「良性発作性頭位めまい症(BPPV)」と言われて運動しているけどすっきりしない、とか、反復性のめまいでいつ起こるかドキドキしている、緊張するとフワフワとする。特に慢性の症状は、漢方を試してください。

店頭でよくご相談を受けるのが「水の異常(痰濁・痰湿)によるめまい」。一般的に「回転性のめまい」といわれている方はこちらが多いです。水の異常(痰濁・痰湿)といってもわかりにくいですが、「水はけの悪い畑」を想像してください。

「水はけ」が悪いと、土が水を吸って膨張しますよね。この膨張が、内耳、平衡感覚を司る場所で起こると、他の空間を圧迫して目眩になります。

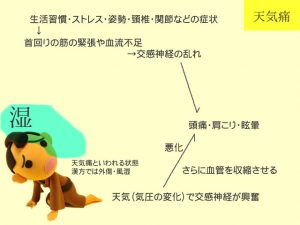

体質を改善するためには、水はけを良くする事。有名な処方で「五苓散」がありますが虚実をそれほど問わずに使えるため、「めまい」に頻用されています。五苓散は、気象病と呼ばれる、気圧変動でのめまいや体のだるさにも使われる良い処方です。

眩暈のときだけ五苓散を頓用しても本当の解決になりません。原因はどこから来るのか。それも重要です。漢方では、根本原因を改善することを「本治」といいます。

多いのが「水が異常」によって起こる眩暈ですが、ここで疑問がありますよね。「水を飲まなければ治りますか?」・・・そんなことはありません。

漢方では「水」は必要な水と不要な水に分けられます。必要な水を取り込み、不要な水を排水する、これがしっかりとできていれば問題が起こらないのですが、残念ながら「ポンプが弱い」と、浮腫であったり、めまいであったりを引き起こします。ポンプは「脾胃」にあり、脾胃虚弱があれば治していきましょう。

めまいの漢方での口訣(くけつ)

少し話はそれますが、漢方の「めまい」治療の口訣(くけつ)に「立てば苓桂、回れば沢瀉、歩くめまいは真武湯」というものがあります。

「立てば苓桂」、立ち上がってフラッとするのは苓桂朮甘湯。血圧・血流、体調も崩しやすいタイプで線の細い方に使っています。苓桂朮甘湯は茯苓・桂皮・白朮・甘草のシンプルな処方で、眩暈だけでなく起立性低血圧・起立性調節障害にも使われる処方です。

「回れば沢瀉」、クラクラと回転するものは沢瀉湯、お話ししている水の異常タイプですね。沢瀉湯はメジャーな処方ではありません、五苓散でも代用はできます。発展させた処方に半夏白朮天麻湯があります【人参黄耆】が含まれているので、疲労倦怠感などあればそちらもいいかも。

「歩くめまいは真武湯」、歩いていてふわふわするめまいに真武湯。構成処方は【茯苓、芍薬、朮、生姜、附子】で、ふわふわめまいに使う・・・最近はあまり真武湯を使うタイプは見ないです。どちらかというと、下の肝火上炎タイプが多いです。

ストレス(肝火上炎)によるめまい

肝陽上亢、これは高血圧やストレスの多い方によくみられます。例えば「火にかけているヤカン」を想像してください。火を強くして・・・沸騰すると、湯気が上にビュンビュン出てきますよね。体も同じく余分な熱は上にあがり眩暈になるか、不眠になるか、イライラになるか。何らかの症状が現れます。

湯気を出さないようにしよう、と思ったら、ヤカンの火を止めて、ヤカンの水を補充する必要があります。

コンロの火は「ストレス」「仕事の忙しさ」。原因を取り除き、のぼった熱を下げる処方を中心にします。釣藤散も使いますし、竜胆瀉肝湯、加味逍遥散、女神散などもこういった処方の一つです。

その他のめまい体質

その他、めまいにはいろいろな処方を使うことがあります。場合分けをして、例を挙げてみました。他にもいろいろと使いますよ。

| 弁証・状況 | 処方・方剤 | |

|---|---|---|

| 腎虚・老化 腎精不足(腎虚) | 腎精が不足して髄海が空虚になると眩暈を起こす | 牛車腎気丸 海馬補腎丸 参馬補腎丸 瀉火補腎丸 真武湯 |

| 気の異常 気血不足(気虚・血虚) | 気が不足すると清陽の氣が頭部を充足しないため眩暈を起こす | 麦味参顆粒 加味帰脾湯 (十全大補湯 |

| 水の異常 痰濁・[水毒] | 経絡の流れを阻害し、気血が頭部に届かないため眩暈を起こす。痰濁を生むのは脾の虚である。 | 五苓散 沢瀉湯 半夏白朮天麻湯 苓桂朮甘湯 二陳湯 (当帰芍薬散 |

| 血の異常 瘀血 | 経脈の気血の流れが阻害され、眩暈を起こす | 冠元顆粒 桂枝茯苓丸 桃核承気湯 |

| 肝の失調 肝火上炎(肝鬱) | 肝陽が旺盛になり、頭部経絡を阻害する。肝血が不足し、頭部を滋陰できなくなる。 | 加味逍遥散 女神散 七物降下湯 (聯珠飲・温清飮 柴苓湯 柴朴湯 柴胡桂枝湯 柴胡加竜骨牡蛎湯 抑肝散・抑肝散加半夏陳皮 釣藤散 竜胆瀉肝湯 |