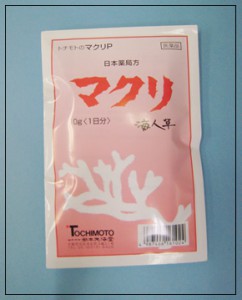

昔はメジャーであったマクリ

昔メジャーであった生薬の中に、マクリ(海人草)という生薬があります。60代以上なら一度や二度は飲んだことがあるのではないでしょうか?マクリとは沖縄あたりでとれる海人草かいにんそうを乾燥させたもので主成分はカイニン酸と言われる駆虫剤です。小学校などでギョウ虫が流行ると、マクリの煎じ汁を全員に飲ませました。とても苦い生薬で、嫌がる子供も多かったようです。

最近では、合成の駆虫剤が市販されていること、またギョウ虫自体が減っていることでほとんど忘れ去られた生薬になってしまいました。

マクリと胎毒下し(たいどくくだし)

マクリのもう一つの言葉の意味に「胎毒下し」があります。二つが混同されてわかりにくいですが、全く別ものです。「胎毒」は溜まってしまうと、穢れの元、皮膚に出れば湿疹やクサなどの原因になるとも考えられています。

では、「胎毒」とは?何でしょうか。

赤ちゃんが産後すぐにする便は、とても黒い(黒緑)ですね。これを「蟹糞(かにばば)」と呼びます。赤ちゃんがお腹の中にいる間、ずっと溜めていたものですので、それを胎毒と伝えているのかもしれません。親の体質を受け継ぎ出てくる毒とも考えられています。

個人的には下記説明をしている処方を考えるとすべて湿疹にも使う処方ですし

赤ちゃんの顔が急に赤みがかって湿疹が起こる→なにか悪いものがあったから皮膚に症状が出てきたんじゃないか→黒い便が出た?これは胎毒では?!!

という逆の流れかもとは思いますが(^-^;;;; それはそれで、江戸時代の養生法にも下記記載があり、乳を飲む前にまっさきに胎毒は出した方が良い、と説かれています。

※ こちらに江戸の頃の育児書について詳しく書かれていました。

助産師と自然療法そして「お手当て」 36 <整体の歴史と出産の医療化 3>

◯博愛心鑑といふ書に児子母の胎内にある時は母とその気を同しくしその呼吸をともにして眼を開き口をひらくの事なしいかんぞ胎内の穢れたる悪汁を飲事あらんやと見えたり誠にさあるべき事なりしかれども児子すでに分娩して道をもとめ子宮をわかち出る時にいたりてははや口をひらくの理あり生れ下る時にしては猶更その穢毒をふくみ飲べきなりいまこゝろみに口中を拭ふにかならす穢れたる悪汁多し又生れ下ていまだ乳をのまぬさきに大便に穢毒を通ずるを見れば胎内の穢毒をふくむといふ古人の説疑ふべからざるべし 小児必要養育草 香月牛山 1703

◯按ずるに小児はたゞ大小便の事を常に心を付て見るべし大小便つねによく通じて襁褓尻あての

類をとりかゆる事しきりなるほどある小児は病なしと心得べし少にても大小便滞る時は病ありとしるべし小児初て生れて黒き大便を通ずるなりこれを蟹糞といひ又蟹ばこといふ此黒大便沢山に通じたる小児は無病なるものなり 同P57

地域によって、胎毒下しの処方も、大黄と黄連の処方、大黄の入っているもの、海人草や連翹を加えたものなど色々なバリエーションがあります。(海人草を加えたのは地域的に回虫などが流行っていたから?と想像)江戸時代からですので、別れ別れて、色々な処方があるのでしょう。

18年前から、甘草2.0g・黄連1.0g・大黄1.0g・紅花1.0g・連翹0.5gをエキスにし、...私のこの胎毒下しを服用した乳幼児には、アトピー性皮膚炎はなく、風邪をひくこともなく、丈夫に成長し家族に喜ばれている。(後略 胎毒下しのすすめ より引用

◯児子生れ下るとそのまゝ黄連の法を用べし黄連二分*草二分五厘絹につゝみ或は乳頭の状のやうにこしらへ熱湯にひたしこれを用ればその穢毒を吐出すなり 小児必要養育草 香月牛山 1703

その他、胎毒下しの処方として「十薬」を加減したり、「治頭瘡一方」を用いたり、甘連大黄湯(甘草・黄連・大黄・紅花 各1g)という話もあります。

ただ、最近ではほとんどの方が病院で出産されます。産直後の赤ちゃんは保育器などで安静にすることが多く、産後すぐに胎毒下しを与えることはまず出来ません。ほとんどの方がバタバタしていますから、落ち着いて胎毒下し・・・あったなぁ・・・、と考えるのは、産後4~7日目です。

うちの子供の場合は実家に戻って、海人草・黄連・大黄・甘草(各1g)で煎じて口に含ませました。※煎じ方は150ccぐらいの水に生薬を入れて半量に煮詰めます(約30分)。茶こしとガーゼを組み合わせて生薬と不純物を漉します。出来た煎じ液を人肌なことを確認してから脱脂綿で飲ませます。※煎じた液を全部飲ませるわけではなく「口に含ませるぐらい」です。だいたい10ccか20ccか、あくまで適量です(^-^;;;;

漢方薬は、赤ちゃんが苦さにむずがる・・・と言うことはなく、比較的素直に飲んでくれますし、子供はそれから大きな病気もせず元気に過ごしています。