症例:酒を飲むと蕁麻疹が出る、便が臭い!

50代男性、営業職で20年。車で関西を飛び回っている。年末になれば宴会が続くのですが、ある日、酒を飲むとベルトのあたりに蕁麻疹が出る・・・とご来局いただきました。皮膚科は受診していて「蕁麻疹でしょう」と塗り薬をもらったらしいのですが、今度は太もものあたりにも蕁麻疹が出来てきて。これは体調が本格的にまずくなったんじゃないか!と気になったそうです。

舌を見たらべっとりとした黄色い苔。そして「便」はホテルだと換気に困るぐらい臭いらしいです。「そんな食生活していたらいつかは破綻しますよ」と小言と共に『茵蔯蒿湯加五苓散+木鶏丹』でお渡ししましたところ、2週間でお酒を飲んでも蕁麻疹が出なくなりました。ただ便は変わらず臭い。しばらく、継続してくださいね、と3ヶ月ほどで休止となりました。

民間薬にも使われる茵蔯蒿

茵蔯蒿(いんちんこう)は夏~秋にカワラヨモギの果穂(花穂:かすい)を採って乾燥したものをいいます。花穂とは刺身のツマの花穂ジソを思い浮かべてもらうと解りやすいです。高さは20~60cmぐらいで、夏から秋に緑色の小さい花をつけて、秋に実を結びます。民間薬としては発熱性の黄疸や肝炎といった症状に使います。

発熱性の黄疸や肝炎などに10~20gを水500ccで煎じ、1日3回服用します。民間では花穂の煎じた液をぜにたむし、しらくも、たむしなどに温湿布したり塗布したりします。薬草漢方薬効き目のある飲み方作り方 新星出版社P77

それをさらに「茵蔯蒿・山梔子・大黄」の三味でブレンドしたのが「茵蔯蒿湯」です。体に籠もった湿熱を山梔子が尿から、大黄が便から排出させる処方です。

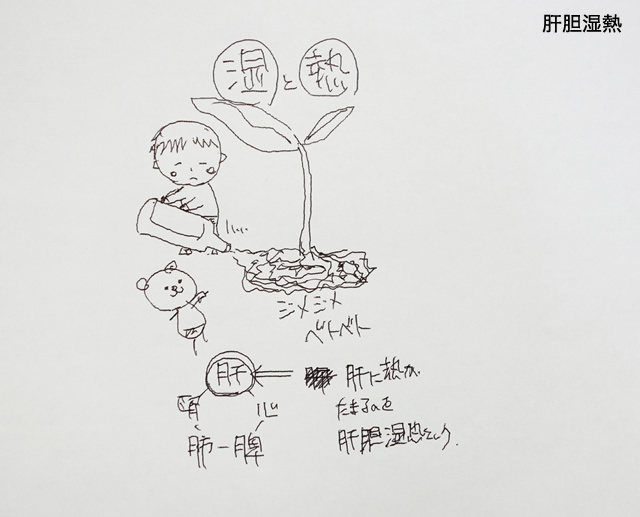

湿熱とは、いわゆる雨上がりに夏の直射日光が当たったような。モアーッとした蒸し暑い状態を想像してください。高温サウナでもいいです。これが「体の中に起こっています」。特に起こりやすいのが漢方の肝の臓腑、そしてそれが亢進すると黄疸などが出ることもあります。

ただ、すべてが茵蔯蒿湯でOKかというと、そうでもなく。湿が多い場合、つまり吐き気や胸のむかつき、食欲不振があれば五苓散などを加減した茵蔯五苓散とすることもあります。もちろん、ただの飲み過ぎとかにも使います。逆に熱が強い、例えば口が渇いたり、のぼせが強い場合は、竜胆瀉肝湯に変更したり併用をしたり。色々です。

「営業で最近太ってしまって」

『いいものばっかり食べてるんじゃないですか?!』

「油モノばっかりですよ。唐揚げでしょ?串カツでしょ?!」

『 (;´Д`)!! 』

こんなベルトの穴を気にしないといけないタイプ、茵蔯蒿湯をおすすめします。ただ、「痩せてきて黄疸も・・・」という慢性的な場合(陰黄)には別の処方を使います。便器にベチャッと便がこびりつくタイプの方には茵蔯蒿湯などがいいのですが、無気力な下痢をしている方にはお勧めしていません。