「清湿化痰湯(せいしつけたんとう)」は、名前から「痰・咳」に使われる処方・・・と思いがちですが、実は痛み(痺証:ひしょう)の処方として販売されてます。

特に、重だるく痛むタイプの神経痛・関節痛・筋肉痛、漢方の用語でいえば「湿と痰」による痛みに有効です。現在、病院での保険適応はされておらず、一般の薬局で【清湿化痰湯 エキス細粒G「コタロー」 小太郎製薬】として販売されています。

今回は、あまり知られていない「清湿化痰湯」の使い方と、類似処方との比較を交えながら解説します。

清湿化痰湯とは? “湿”と“痰”がたまると、痛みが起こる

まずは効能効果から見ていきましょう。

効能効果:体力中等度以下で、背中に冷感があり痛みがあるものの次の諸症:神経痛、関節痛、筋肉痛

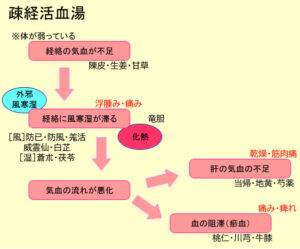

当サイトを見ていただいている方でしたら、同じような処方の解説・・・ありましたよね。そう、疎経活血湯、独歩顆粒。これらの処方の効能効果には神経痛や関節痛と書かれています。

ここで「あれっ?なにそれ?」「神経痛で検索してこちらを見つけたんだけど・・・」という方は、疎経活血湯も調べてみてください。

さて、よろしいでしょうか??

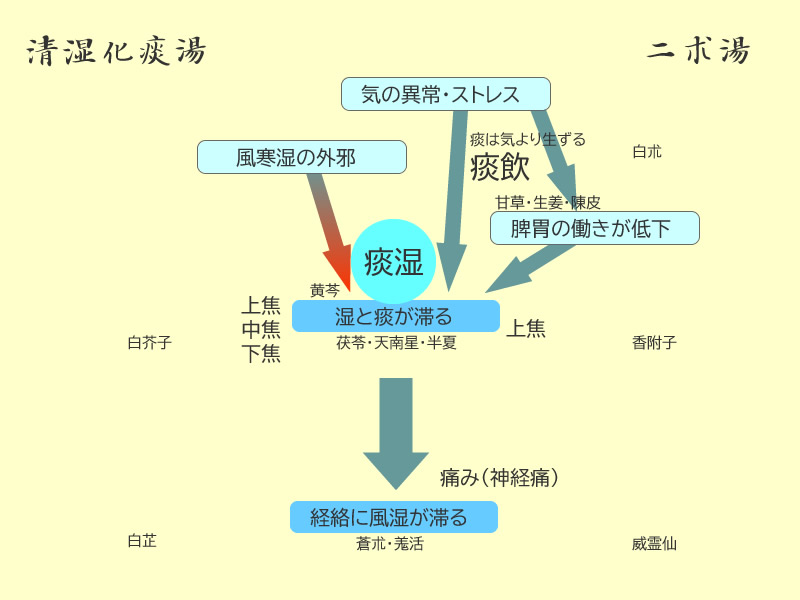

同じ効能効果の神経痛や関節痛をもつ漢方処方。でも漢方的には「原因」が違い、清湿化痰湯は「痰・湿」の改善を目的に作られました。痰・湿とは、体の中の“余分な水分”もしくは”何か”が滞り、気血の流れを妨げる状態を指します。

「川の流れをせき止める石、これが痰湿」です。“湿と痰”が経絡(けいらく:気血が流れる通路)をふさいでしまうと、気のエネルギーと血液の流れが悪くなり、重だるい・冷える・痛むといった症状が現れます。

症例集を読みますと、肋間神経痛に使う場合も多いです。肋間神経痛といえば、肋骨の間の神経が刺激されて痛みが生じる症状。ピリッとした鋭い痛みにイライラが募ります。原因は帯状疱疹やヘルニア・脊柱管狭窄症や外傷などがありますが、痛みに悩んでいる方は試してみる価値はあると考えています。

痰湿による痛みの特徴

- 雨の日や湿気の多い日に悪化する

- 背中や関節が重く、しめつけるように痛む

- 痛みの部位がはっきりしない

- 舌に白く厚い苔がある

- 体がだるく、頭が重い

このような状態は、いわゆる「湿痰阻絡(しつたんそらく)」による痺証。

清湿化痰湯はこの“湿痰”を取り除き、気血の流れを回復させることで痛みを和らげます。

清湿化痰湯の構成と二朮湯との違い

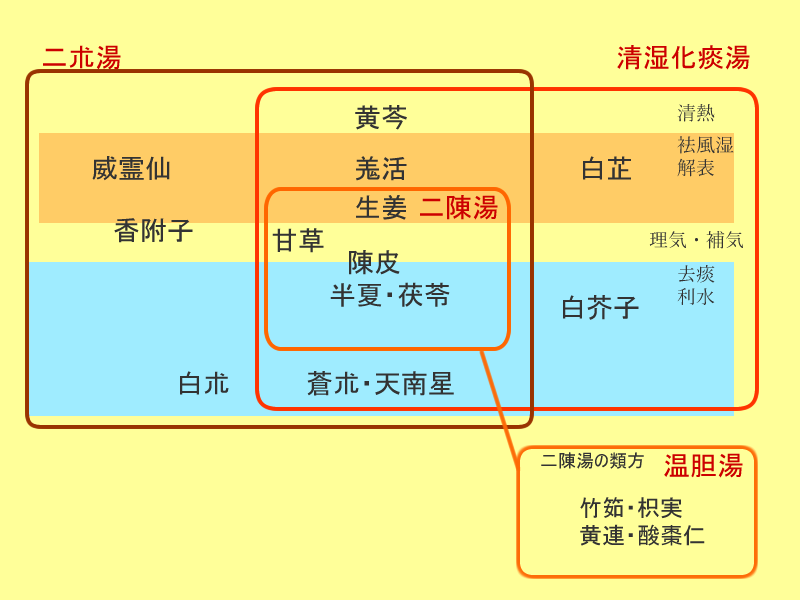

清湿化痰湯の構成生薬を二朮湯と比較して考えてみましょう。

「二朮湯」は効能効果としては「五十肩(肩関節周囲炎)」、肩の痛みによく使われる処方です。構成生薬を見ると、まさに清湿化痰湯と最も近い位置づけの処方です。

二朮湯は「蒼朮(そうじゅつ)・白朮(びゃくじゅつ)」の「二つの朮」を中心に構成され「湿を除き、気を巡らせ、経絡を通す」ことを目的とします。

| 処方名 | 共通 | |

|---|---|---|

| 清湿化痰湯 | 半夏・陳皮・茯苓・生姜・甘草 蒼朮・天南星 黄芩 | 白芷 白芥子 |

| 二朮湯 | 威霊仙・香附子・白朮 |

共通点が多いですね。二陳湯(半夏・茯苓・陳皮・生姜・甘草)を基本骨格としているのは一緒で、方向性も大体一緒になっています。

二朮湯との違い

文献をもとに整理すると、

二朮湯は主に上半身(特に肩や腕など)に現れる痛みに使われるのに対し、清湿化痰湯は全身の痛み(上焦・中焦・下焦)に対応します。

つまり、清湿化痰湯の方がやや広い範囲の「湿痰痺証」に適応し、背中の冷えや腰を含む痛みにも応用しやすい処方といえます。

清湿化痰湯の働き:痛み止めとは違う「巡りの改善」

西洋薬の鎮痛剤(例:ロキソニン)は、痛みの信号を遮断して症状を抑えます。

一方、漢方では痛みの原因となる「滞り」を取り除き、再発しにくい体に整えることを目的としています。

清湿化痰湯の配合を見ると:

- 天南星・半夏・茯苓:水分代謝を整え、湿と痰を除く

- 陳皮・生姜・甘草:胃腸を動かし、温め、消化吸収を助ける

- 黄芩:滞ることで発生する熱を鎮める

このように、胃腸を整えて湿痰の発生を防ぎつつ、炎症を鎮め、巡りを良くするのが清湿化痰湯の特徴です。痰飲を改善することで、「痛み」だけでなく、咳や落ち着かない精神状態を改善する場合もあります。

まとめ:湿と痰をさばいて、体を“通す”

清湿化痰湯は、「切り傷・骨折などへの単なる痛み止め」ではありません。漢方ではこうした外傷性疼痛には別の処方があります。清湿化痰湯は湿と痰が滞ることで起こる痛み(痺証)に適応する処方です。

もう一歩踏み込んで、「痰と湿を目に見えない病因」と考えて「痛覚変調性疼痛に使ってはどうだろうか」、という先生もおられます。

背中の冷感や重だるい痛み、湿気で悪化する関節痛・筋肉痛など、温めても改善しない痛みの背景には「湿・痰」が潜んでいることがあります。清湿化痰湯は、「湿・痰」を取り除き、その原因にもなる気の異常を改善し、体の内側から通りを良くすることで痛みをやわらげていきます。

痛みのタイプが合えば活躍する一方、「冷え」「虚弱」「腎虚(肝腎虚)」が強いタイプでは、桂枝加朮附湯や独歩顆粒など、他の処方との比較も大切です。気になる方は、ぜひ専門家にご相談ください。